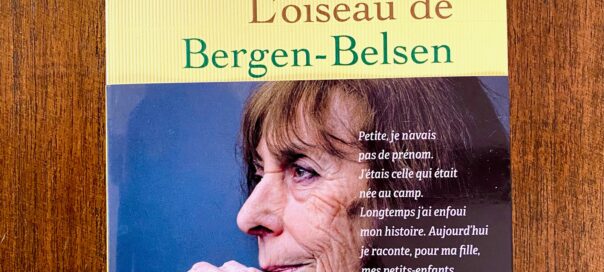

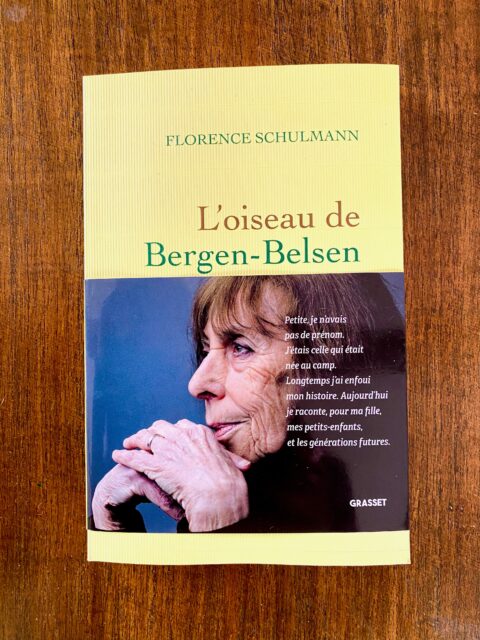

Dans « L’oiseau de Bergen-Belsen » (éditions Grasset), Florence Schulmann nous livre (accompagnée par la journaliste Géraldine Meignan) le récit d’un parcours à la fois extraordinaire et bouleversant, le sien. Car Florence est née dans le camp nazi de Bergen-Belsen en Allemagne, ce camp de concentration où disparut notamment Anne Frank : une naissance dans des conditions infernales, trois semaines avant la libération de ce camp par l’armée britannique. Avec force et sobriété, ce livre nous fait vivre le cheminement d’une enfant de l’après-guerre réfugiée dans le silence et qui, par étapes, a su dénouer les noeuds traumatiques de l’histoire des rescapés de la Shoah, que furent aussi ses parents. Bébé survivante des camps de la mort, elle raconte comment elle a pu cheminer, par étapes, vers ce récit, qu’elle livre aujourd’hui à l’âge de 80 ans. Car très longtemps, comme elle l’écrit, « j’étais à mille lieues d’imaginer que l’on pouvait transmettre des choses, y compris dans le silence, et ouvrir, ce faisant, des blessures invisibles ». Le jour de la sortie de son ouvrage, cet « oiseau de Bergen-Belsen », Florence Schulmann répond ici aux questions de la Revue Civique.

-La Revue Civique : Vous êtes née dans un camp de concentration nazi, trois semaines avant sa libération. Votre enfance a ensuite été plongée dans un grand silence, longtemps noué, lié à la souffrance de vos parents, rescapés des camps de la mort. Comment votre parole a commencé à être délivrée, lors d’un premier séjour en Israël (vous aviez alors 17 ans)

-Florence SCHULMANN : Enfant, mon statut de survivante et fille de survivants n’était en effet jamais abordé. Comme beaucoup de rescapés, de retour des camps, mes parents ont été incapables de témoigner de ce qu’ils avaient vécus. Probablement car cela défiait l’imagination. Et puis, les gens avaient envie de tourner la page, de passer à autre chose. La seule chose dont je me souviens, c’était la façon qu’avaient les adultes de me désigner de loin, d’un air entendu, d’un coup de menton. J’étais celle qu’était née au Lager. Mais pour moi ça ne signifiait rien.

Arrivant en Israël: « c’est à ce moment-là que j’ai réalisé que mon existence tenait du miracle »

En Israël, les choses ont été différentes. Dans les années 60, il y avait beaucoup de rescapés qui vivaient là-bas. Et qui étaient imprégnés de l’histoire de la Shoah. Le sujet n’était pas tabou. Il faisait partie du quotidien. De sorte qu’en posant le pied à Tel Aviv, je suis entrée de plein pied dans mon histoire. Une scène que je raconte dans le livre m’a particulièrement marquée. C’était la façon dont, un jour, des gens s’étaient amassés autour de moi pour me toucher. Comme pour s’assurer de ma réalité. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que mon existence tenait du miracle. Beaucoup de choses se sont révélées à moi lors de ce voyage. J’avais le sentiment d’avoir avancé dans la vie jusque-là avec un voile devant les yeux. Que mon histoire m’avait filé entre les doigts.

–Vous expliquez dans ce livre-récit très émouvant qu’enfant, puis jeune femme, vous « avez tout fait » pour « satisfaire » vos parents rescapés et que, par rapport au passé tragique de votre famille – beaucoup de membres ont été assassinés par les nazis –, vous avez aussi tout fait pour tenter « d’effacer, de camoufler leur histoire » : la douleur était alors trop vive ?

-Florence SCHULMANN : Très tôt, j’ai senti que j’avais l’obligation d’être parfaite. Mes parents voulaient que je sois une fille bien élevée qui travaillait bien à l’école, s’appliquait à faire du piano, de la danse classique et du tennis. J’ai assumé sans poser de questions car j’avais à cœur de ne pas rajouter de problèmes à leur souffrance. Et puis, j’avais le sentiment que ça leur donnait de la force. Je ne savais pas à l’époque que, ce faisant, je réparais quelque chose.

« Le passé avait laissé des traces indélébiles qui, de temps à autres, jaillissaient »

Plus tard, en effet, j’ai entrepris d’effacer le peu que je savais de notre histoire commune. Ce n’était pas tant la douleur car les choses n’étaient pas dites. C’était plutôt de l’ordre du ressenti. En grandissant, j’avais commencé à percevoir les failles qui rongeaient secrètement mes parents. Ils avaient beau ne pas évoquer le passé, il avait laissé des traces indélébiles qui, de temps à autres, jaillissaient au détour d’une conversation. A un moment donné, je n’ai eu plus qu’une seule envie : me fondre dans la masse. Ce n’était pas très compliqué. Personne ne savait que mes parents avaient survécu aux camps de concentration. Et moi, je m’étais inventée une naissance à Bergen en Norvège.

–Vous expliquez aussi qu’ensuite il vous « a fallu attendre les années 90 pour admettre mon double statut de déportés et d’enfant de déportés » et que cela « n’aurait pas été possible sans le discours du Vel d’Hiv prononcé par le Président Jacques Chirac en 1995 ». En quoi, ce grand discours sur la responsabilité de l’Etat français dans la déportation et l’entreprise d’extermination des Juifs, a été déclencheur pour votre démarche mémorielle personnelle ?

-Florence SCHULMANN: Ce discours a été une étape déterminante. Reconnaître la responsabilité de l’État français, mais aussi la souffrance des rescapés, a libéré la parole. Les gens se sont sentis autorisés à aborder enfin le sujet de la Shoah. C’est à ce moment-là, que j’ai admis mon statut d’enfants de déportés, et de déportée moi-même. Et que j’ai engagé des démarches pour obtenir une carte de déportée politique.

« J’avais besoin, à 80 ans, de m’alléger maintenant que je sais qui je suis, d’où je viens »

–Aujourd’hui, vous précisez que vous témoignez pour « ma fille, mes petits-enfants, et les générations futures ». En quoi, ce témoignage vous semble très important ? Craignez-vous que les forces de l’oubli, et du révisionnisme aussi, puissent l’emporter sur l’Histoire et notre Mémoire collective ?

-Florence SCHULMANN: Témoigner aujourd’hui alors que les vieux démons de l’antisémitisme reviennent me paraît essentiel. C’est en rejoignant un groupe de paroles animé par la psychologue Nathalie Zajde au Mémorial de la Shoah que l’idée du livre a fait son chemin. C’est elle qui me l’a suggéré. Jusque-là, je craignais que les mots ne soient pas assez grands pour décrire ce que mes parents avaient traversé. Peur du négationnisme aussi. Mais je l’ai fait pour ma fille et mes petits-enfants à qui j’ai si peu transmis de mon histoire. Je ne veux pas qu’à leur tour, ils soient obligés de partir sur les infimes traces de leur passé. Peut-être aussi que j’avais besoin, à 80 ans, de me délester de cette histoire. M’alléger maintenant que je sais qui je suis, d’où je viens. Je peux enfin rendre compte.

Propos recueillis par Jean-Philippe MOINET

(26/03/2025)